絲的メイソウ・サバイバル・炊事記絲山秋子/講談社文庫

10/08/21 格納先:あ行の作家

ときどき、「えっ、こんな人だったの?」と驚かされることがある。

たとえば、かなり古い話になるけれど、初めてラジオで中島みゆきのDJを聞いたときには驚いた。わかれうただのうらみますだのを歌う野太い声の女性が、こんなファンキーなキャラだったとは。それは作家でも言えることで、東野圭吾の「あの頃ぼくらはアホでした」を読んだときには、これがあのミステリを書いた人なのかと目を疑ったし、京極夏彦が「どすこい」を出したときも同じ衝撃を受けたものだった。

そして絲山秋子である。

失礼ながら系統的に作品を拝読したわけではないので、あたしにとって絲山秋子は「芥川賞作家」というイメージしかなかったのよ。芥川賞つったらアレですよ、ブンガクですよしかもブンガクに純とかついちゃうわけですよ。そういう人のエッセイなんだから、コムズカしいこと書いてんのかな、それともゲイジュツ的とかゼンエー的とかヒヒョウ的とかだったりするのかな、あるいは説教?みたいな先入観があったわけ。 したらばさ。読みながらあたしの脳裏に浮かんでしょうがなかった思い。

「芥川賞とったほどの作家が、なぜここまで身を削って笑いに走る?! アンタは何かの罰ゲームをやらされる若手芸人かっ!」

「絲的メイソウ」は身辺雑記。メイソウっていうからてっきり瞑想だと思ったのだが、これはどう読んでも迷走。好みの男性はハゲだとか、男はどうすればモテるかとか、寝言の話とか、喫煙話とか。内容はともかく一回分ぜんぶを五七調で書くという「何がやりたいんだ」と笑うしかない項もある。一番笑ったのは「自分の取り説」だ。〈各部の名称〉や〈上手な使い方〉の項に腹筋つるかってほど笑った。「恋のトラバター」に至っては、38歳での恋をリアルタイムレポートしてくれるんだから驚いた。

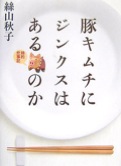

読んでいて「こういうの、読みでがあるな」と思ったのが「アンチグルメ体験」だ。「この食べ合わせは不味い」というのを探すためだけに、いろんな食材の組み合わせを自宅で試してみるというだけのレポートなんだが、これがもう、おかしゅうて楽しゅうて。楽しいだけでなく、その味の描写がいたく想像力を刺戟する。このあたりの描写力はさすがだなあ、と。そしたら案の定というか何というか、「絲的炊事記 豚キムチにジンクスはあるのか」は、徹頭徹尾、自炊エッセイである。

罰ゲームか、と思ったのはこれだ。何が悲しゅうて自分から「真冬に冷やし中華を食べる」なんてことをせにゃならんのか。なぜ何の見返りも無いのに、経験上かなりの確率でアタってしまう牡蠣を敢えて食べるのか。もちろんおいしい料理が出来る項もあるんだが、読んでてインパクトが強いのはやはり不味い方である。そうそう、「絲的メイソウ」で出てきた恋バナと同じ相手かどうかは分からねど、ここにも恋愛話が出て来る。惚れた相手から卵を貰うという、「どう考えても恋愛対象と思われてないぞそれは」というエピソードはまるで一遍のおもろかなしい小説を読んでるかのよう。

そして更に罰ゲーム度が増したのが「絲的サバイバル」だ。自腹で一人キャンプをして、そのレポート。ホントにもう、何が悲しゅうて天下の芥川賞作家が、薪を運び寝袋で寝てヘッドランプの灯りで原稿を書かねばならんのか……(滂沱)。そしてなぜ、そんな企画を自分から言い出す……? 分からん。ブンガクシャの考えることは分からん。分からんが、でもなんか、妙に楽しそうだったりして。講談社の庭でキャンプするってな「は?」という項もあるし、超恐ろしい霊体験をしてマジ死ぬんじゃねえかって項もあるにはあるんだが、薪の上に鉄網載せて、エリンギ焼いて食べたいな、なんて思ってしまうのだ。氷の上のカタツムリを見たくなるのだ。たとえ一泊でも世俗を離れるって、いいな、と感じてしまうのだ。とてもアウトドア心をそそってくれるエッセイ集。でも普通は自分からは言い出さねえよなあ、やっぱ。